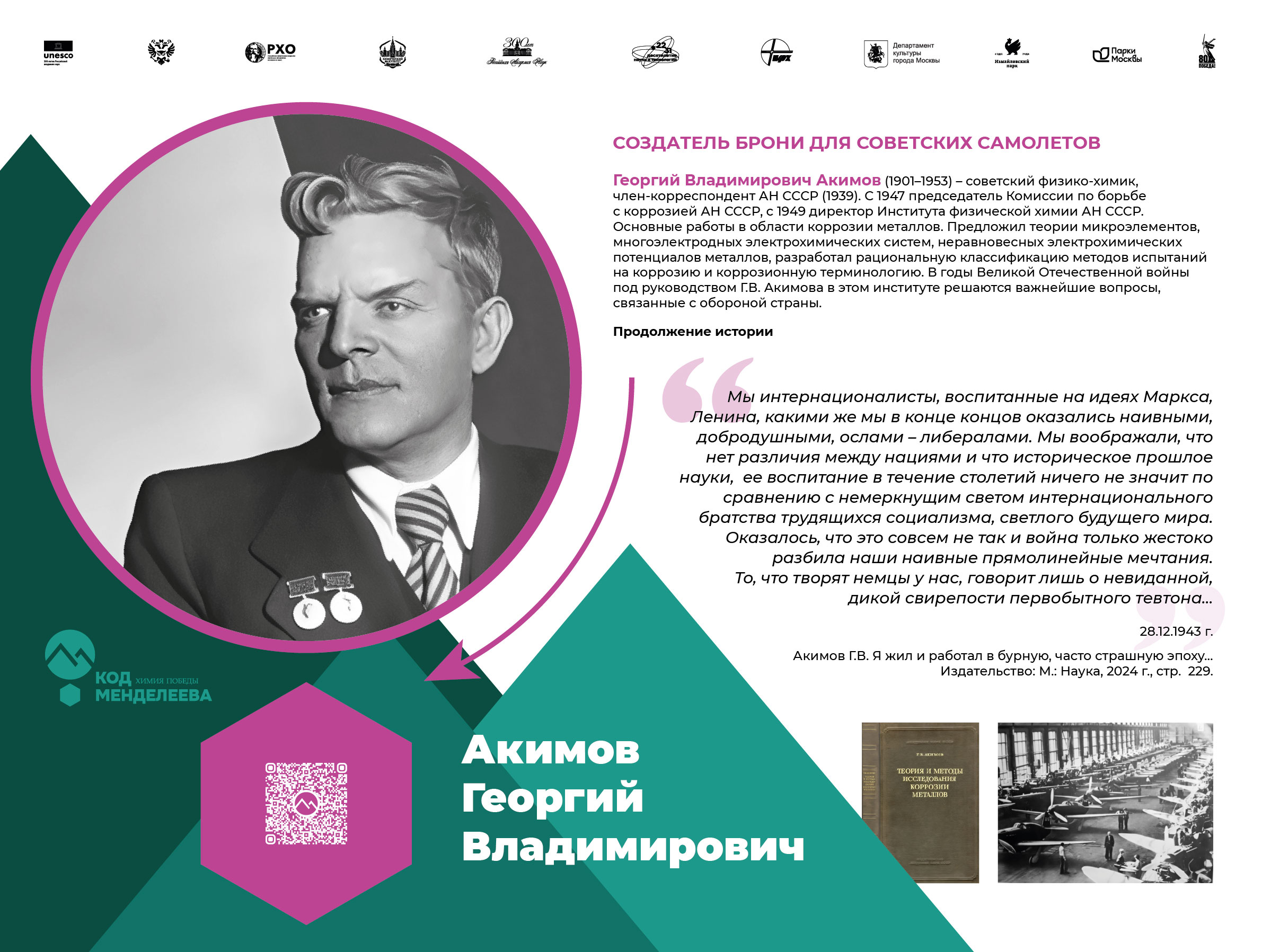

СОЗДАТЕЛЬ БРОНИ ДЛЯ СОВЕТСКИХ САМОЛЕТОВ

СОЗДАТЕЛЬ БРОНИ ДЛЯ СОВЕТСКИХ САМОЛЕТОВГеоргий Владимирович Акимов (1901–1953) – советский физико-химик, член-корреспондент АН СССР (1939). Окончил Московское высшее техническое училище (1926). По его инициативе была создана коррозионная лаборатория (ЦАГИ, 1927) и кафедра коррозии (Московский институт цветных металлов и золота, 1931). С 1947 председатель Комиссии по борьбе с коррозией АН СССР, с 1949 директор Института физической химии АН СССР. Основные работы в области коррозии металлов. Предложил теории микроэлементов, многоэлектродных электрохимических систем, неравновесных электрохимических потенциалов металлов, разработал рациональную классификацию методов испытаний на коррозию и коррозионную терминологию. В годы Великой Отечественной войны под руководством Г.В. Акимова в этом институте решаются важнейшие вопросы, связанные с обороной страны.

При его активном участии были разработаны и внедрены в серийное производство оборонных заводов новые ускоренные методы фосфатирования и анодирования боеприпасов и деталей вооружения.

Ученый большого государственного масштаба Г.В. Акимов поднял проблему защиты металлов от коррозии до уровня крупнейшей народно-хозяйственной задачи. Он создал и возглавил работу комиссии по борьбе с коррозией металлов при АН СССР, которая успешно решила задачи по защите газопроводов от почвенной коррозии и по протекторной защите судов и морских сооружений.

По инициативе Г.В. Акимова впервые в СССР в 1947-1949 гг. была создана сеть испытательных климатических станций в различных представительных климатических зонах СССР. ВИАМ в сотрудничестве с ИФХ проводит на этих станциях исследования и испытания материалов в натурных климатических условиях.

Однажды, находясь в отпуске на Черном море, Акимов обратил внимание на то, что погруженный в воду алюминий в контакте со сталью растворяется намного активней, чем сталь. И Акимов прямо тогда на месте принялся ставить опыты, которые затем легли в основу теории многоэлектродных коррозионных процессов. Эта теория позволила разработать целую систему защиты для любых металлических материалов. По инициативе Акимова под эгидой АН СССР на Баренцевом и на Черном морях, в других районах страны была создана сеть коррозионных климатических станций для испытания материалов в натурных условиях. Сеть эта просуществовала до начала 1990-х годов.

«Мы интернационалисты, воспитанные на идеях Маркса, Ленина, какими же мы в конце концов оказались наивными, добродушными, ослами - либералами. Мы воображали, что нет различия между нациями и что историческое прошлое науки, ее воспитание в течение столетий ничего не значит по сравнению с немеркнущим светом интернационального братства трудящихся социализма, светлого будущего мира. Оказалось, что это совсем не так и война только жестоко разбила наши наивные прямолинейные мечтания. То, что творят немцы у нас, говорит лишь о невиданной, дикой свирепости первобытного тевтона. ...» 28/12/ 1943г.

Акимов Г.В. Я жил и работал в бурную, часто страшную эпоху... Издательство: М.: Наука, 2024 г., стр. 229.

Одной из важнейших его работ во время войны стала разработка высокожаростойкого сплава, не содержавшего дефицитных легирующих компонентов, и последующее освоение процесса наплавки им клапанов авиационных двигателей.

Воздушные бои в небе Испании и затем во время Великой Отечественной войны показали необходимость усовершенствования наших боевых самолётов: мощности поршневых двигателей не хватало. Непосредственно перед войной были разработаны более мощные форсированные двигатели, что вызвало ужесточение условий работы их деталей и в первую очередь клапанов, которые начинали прогорать. Необходимо было исключить прогорание и обеспечить их ресурс при форсированной работе двигателя.

Единственным материалом, применявшимся для повышения сопротивления клапана действию раскалённых выхлопных газов, во всех странах был кобальт-хоромо-вольфрамовый сплав — стеллит, которым наплавляли фаску, а у некоторых более мощных моторов — и сферическую поверхность. Недостаточная эксплуатационная стойкость стеллита препятствовала повышению мощности моторов. Требовалось также, чтобы материал не содержал в своем составе остродефицитного кобальта и других металлов, поставляемых из-за рубежа.

Под непосредственным руководством А.Т. Туманова и Г.В. Акимова были организованы работы по поиску новых жаропрочных материалов для наплавки фасок клапанов. Вскоре Г.В. Акимов и инженер А.А. Киселёв разработали мягкий жаростойкий сплав ЭИ334, в основу которого входил нихром, рафинированный кальцием. Последнее обеспечивало хорошую прирабатываемость клапана к седлу, что исключало возникновение зазора, а следовательно, и пригара. К тому же сплав обладал хорошей износостойкостью, стойкостью к газовой коррозии и тем самым обеспечил необходимый ресурс клапанов моторов повышенной мощности. В 1945 году эта работа была удостоена Сталинской премии.

Кроме того, в период Великой Отечественной войны Г.В. Акимов разработал новые ускоренные методы защиты металлов от коррозии. Находясь в эвакуации, он читал курс лекций по авиационному металловедению для студентов Казанского авиационного института. В 1945 году за вклад в победу в Великой Отечественной войне Г.В. Акимов был удостоен ордена Ленина — высшей государственной награды СССР.