К началу Великой Отечественной войны Отделение химических наук АН СССР включало девять институтов, филиалы АН союзных республик насчитывали три научных института химического профиля. Все они имели немногочисленный, но высококвалифицированный состав сотрудников и были снабжены современным для того времени оборудованием.

В годы Великой Отечественной войны Академия наук СССР являлась направляющей силой в организации научных исследований в стране. Благодаря ее деятельности были обеспечены потребности обороны в промышленных разработках и сохранен научный потенциал нашего общества.

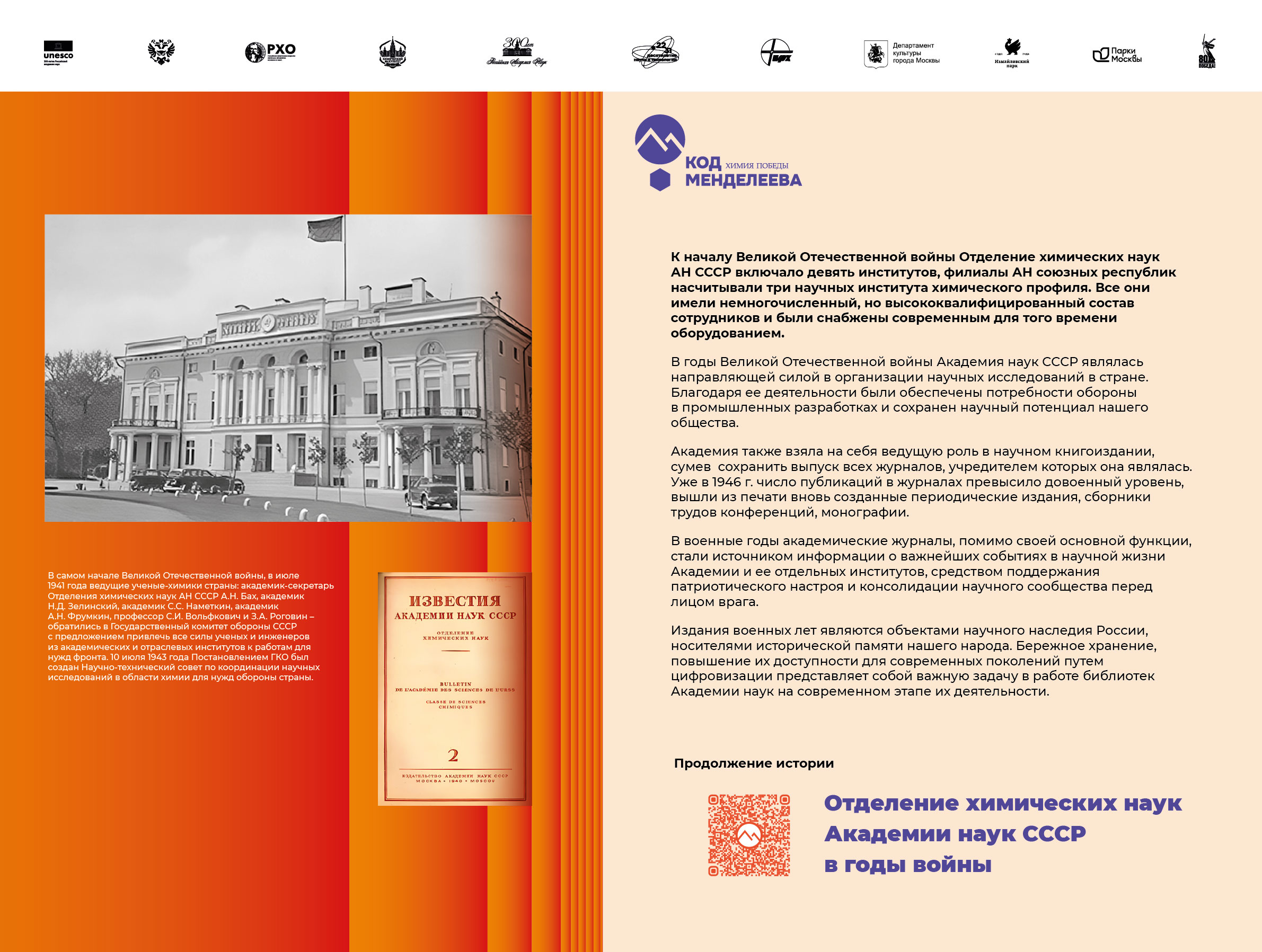

Академия также взяла на себя ведущую роль в научном книгоиздании, сумев сохранить выпуск всех журналов, учредителем которых она являлась. Уже в 1946 г. число публикаций в журналах превысило довоенный уровень, вышли из печати вновь созданные периодические издания, сборники трудов конференций, монографии.

В военные годы академические журналы, помимо своей основной функции, стали источником информации о важнейших событиях в научной жизни Академии и ее отдельных институтов, средством поддержания патриотического настроя и консолидации научного сообщества перед лицом врага.

Издания военных лет являются объектами научного наследия России, носителями исторической памяти нашего народа.

Бережное хранение, повышение их доступности для современных поколений путем цифровизации представляет собой важную задачу в работе библиотек Академии наук на современном этапе их деятельности.

Российская химическая наука начала особенно интенсивно развиваться во второй половине XIX в. В 1868 г. было основано Русское химическое общество «c целью содействовать успехам всех частей химии и распространять химические знания». Благодаря многочисленным открытиям отечественные ученые заняли видное место в мировом профессиональном сообществе. Этот фактор в сочетании с курсом на индустриализацию страны позволил уже в конце 20-х — начале 30-х гг. XX в. вывести научный потенциал на высокий уровень, позволяющий самостоятельно решать проблемы социально-экономического развития СССР. Анализируя ситуацию с развитием химии в европейских странах, Э. Крейн, главный редактор реферативного издания по химии “Chemical Abstracts” (СА) Американского химического общества, отмечал, что «раннее признание ценности науки при новом режиме в России и ее быстрое развитие при нем стали для многих неожиданностью. Очевидно, России суждено сыграть большую роль в химии в предстоящие годы» [Crane, 1944, р. 1481].

В самом начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года ведущие ученые-химики страны: академик-секретарь Отделения химических наук АН СССР А.Н. Бах, академик Н.Д. Зелинский, академик С.С. Наметкин, академик А.Н. Фрумкин, профессор С.И. Вольфкович и З.А. Роговин – обратились в Государственный комитет обороны СССР с предложением привлечь все силы ученых и инженеров из академических и отраслевых институтов к работам для нужд фронта. 10 июля 1943 года Постановлением ГКО был создан Научно-технический совет по координации научных исследований в области химии для нужд обороны страны.

В сентябре 1941 года на расширенном заседании Президиума Академии наук СССР, посвященном деятельности Отделения химических наук в условиях военного времени, академик АН СССР П.А. Ребиндер выступил с докладом о работах Коллоидо-электрохимического института. Он отметил, что в военное время еще больше возросло значение работ по защите металлов от коррозии, которые активно проводились в КЭИН.