Всес оюзное химическое общество им. Д. И. Менделеева

оюзное химическое общество им. Д. И. Менделеева

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Всесоюзное химическое общество им. Д.И. Менделеева состояло при Отделении химии Академии наук СССР.

Война потребовала решения большого количества производственно-технических задач в области организации новых производств и технологических процессов, повышения мощности производства, замены дефицитных видов сырья и т.д. Деятельность Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева после начала войны была направлена на всемерное содействие обороне страны, практическую разработку научных и производственных проблем военного времени и оказание научно-технической помощи промышленности, продолжалась научно-техническая деятельность, обсуждение научных и производственных работ. Члены Общества отдавали все свои знания, опыт и волю великому делу служения Родине. В отделениях Общества проводилась большая работа по промышленному освоению местных ресурсов и организации новых производств, продолжались теоретические исследования, развивалась консультационная деятельность.

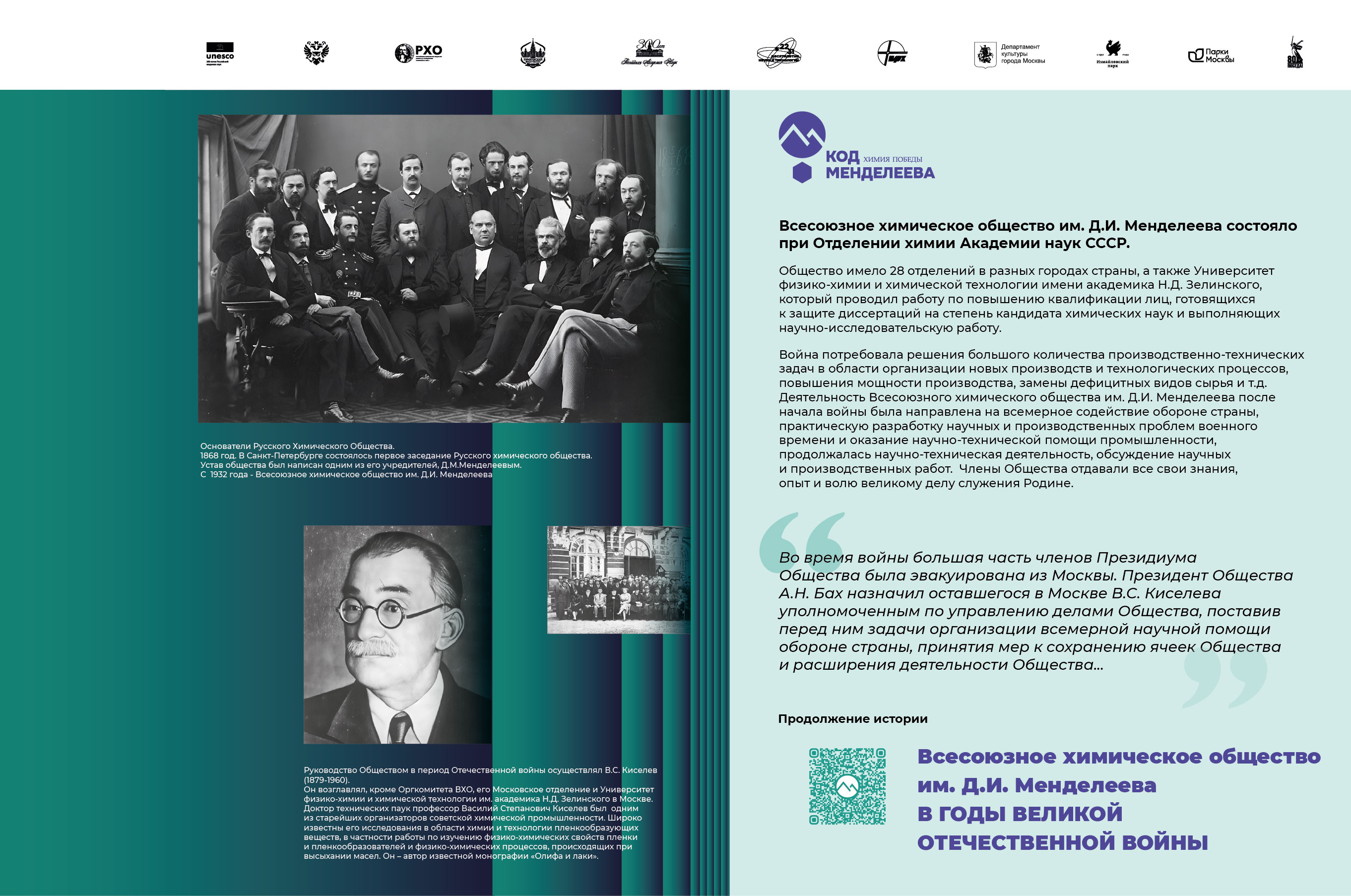

Во время войны большая часть членов Президиума Общества была эвакуирована из Москвы. Президент Общества А.Н. Бах назначил оставшегося в Москве В.С. Киселева уполномоченным по управлению делами Общества, поставив перед ним задачи организации всемерной научной помощи обороне страны, принятия мер к сохранению ячеек Общества и расширения деятельности Общества. В состав Президиума Оргкомитета, доизбранного в 1943 г. по предложению президента Общества академика А.Н. Баха, входили: А.Е. Арбузов, Б.М. Беркенгейм, А.И. Бродский, П.П. Будников, М.Н. Буров, Н.А. Валяшко, С.И. Вольфкович, Н.Д. Зелинский, А.Г. Касаткин, О.К. Кедров-Зихман, В.С. Киселев, И.Н. Кузьминых, А.И. Лазарев, И.П. Лосев, М.Е. Позин, Б.Л. Полищук, П.Л. Слободской и М.М. Чиликин.

Работа Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева в период Отечественной войны проходила в следующих направлениях:

В это же время при Президиуме Оргкомитета Общества (совместно с Московским отделением и Университетом им. Н.Д. Зелинского) была организована Научно-техническая комиссия содействия обороне страны по вопросам химии.

Эта комиссия координировала работу отделений Общества, оказывала консультационную и научно-техническую помощь оборонным организациям и промышленности и разрабатывала тематику исследовательских работ по актуальным вопросам военного времени. Комиссия выделила специальные бригады, которые выполняли отдельные задания для различных отраслей народного хозяйства; по ряду вопросов был разработан перечень практических мероприятий для внедрения в производство. Были составлены руководства и инструкции по изготовлению искусственных олиф, сахарина, эмульсий для смазывания форм в хлебопекарной промышленности и т.п. Ряд заданий Общества по рационализации технологических процессов на заводах, использованию отходов производств, отысканию заменителей остродефицитных продуктов или сырья для разных производств, организации новых производств выполнили бригадиры и консультанты К.А. Андрианов, Б.А. Догадкин, В.С. Киселев, А.И. Королев, А.И. Лазарев, М.А. Лисицын, Г.С. Петров, Е.И. Орлов, В.М. Родионов, Д.А. Рождественский, И.Х. Фельдман, И.М. Михайлов и др.

Комиссия в составе В.С. Киселева, А.И. Лазарева дала промышленности работу «О развитии сырьевой базы для производства искусственных смол и пластических масс, введении заменителей и определении ассортимента изделий на ближайший период».

В 1942-1943 гг. при Президиуме Общества было организовано консультационное бюро по вопросам получения белковых пищевых продуктов из непищевого сырья (председатель - З.А. Роговин, заместитель председателя - А.И. Лазарев). Это бюро оказывало научно-техническую помощь организациям, проводившим строительство соответствующих цехов; было дано более 200 научных консультаций. Бюро продолжало работу в течение нескольких месяцев и добилось впоследствии организации специального хозяйственного объединения, ведающего этими вопросами. Были организованы специальные курсы при Обществе, на которых подготовлено 60 руководителей цехов и лабораторий. Обществом была издана специальная брошюра «Белковые пищевые дрожжи» (авторы А.И. Лазарев, Е.А. Плевако и П.Н. Фишер), в которой были даны инструкции по организации соответствующих производств.

В конце 1942 г. Общество выдвинуло вопрос о необходимости рационального использования в различных отраслях промышленности зол подмосковных углей, сжигаемых на электростанциях. Под руководством организованной Обществом комиссии по договоренности с Народным комиссариатом электростанций СССР был проведен ряд исследовательских работ по применению различных фракций зол в отдельных отраслях народного хозяйства: в промышленности огнеупорных материалов, производстве коагулянтов для очистки воды, в лакокрасочной, строительной, спичечной и других отраслях промышленности.

Во второй половине 1943 г. при Президиуме Общества была организована комиссия по оказанию научно-технической помощи районам, освобожденным от немецко-фашистской оккупации. Эта комиссия под руководством М.М. Чиликина и В.В. Козлова разработала ряд инструкций по упрощенным методам работы различных производств, подготовке рецептуры для изготовления ряда дефицитных веществ на основе местного сырья.

ВХО им. Д.И. Менделеева и его отделения в течение 1941 – 1944 гг. провели более трех тысяч научно-технических консультаций для наркоматов, заводов и других организаций. Члены различных отделений Общества выполняли срочные анализы и другие химические работы по заданию военных частей и оборонных учреждений.

К началу Великой Отечественной войны Отделение химических наук АН СССР включало девять институтов, филиалы АН союзных республик насчитывали три научных института химического профиля. Все они имели немногочисленный, но высококвалифицированный состав сотрудников и были снабжены современным для того времени оборудованием.

В годы Великой Отечественной войны Академия наук СССР являлась направляющей силой в организации научных исследований в стране. Благодаря ее деятельности были обеспечены потребности обороны в промышленных разработках и сохранен научный потенциал нашего общества.

Академия также взяла на себя ведущую роль в научном книгоиздании, сумев сохранить выпуск всех журналов, учредителем которых она являлась. Уже в 1946 г. число публикаций в журналах превысило довоенный уровень, вышли из печати вновь созданные периодические издания, сборники трудов конференций, монографии.

В военные годы академические журналы, помимо своей основной функции, стали источником информации о важнейших событиях в научной жизни Академии и ее отдельных институтов, средством поддержания патриотического настроя и консолидации научного сообщества перед лицом врага.

Издания военных лет являются объектами научного наследия России, носителями исторической памяти нашего народа.

Бережное хранение, повышение их доступности для современных поколений путем цифровизации представляет собой важную задачу в работе библиотек Академии наук на современном этапе их деятельности.

Российская химическая наука начала особенно интенсивно развиваться во второй половине XIX в. В 1868 г. было основано Русское химическое общество «c целью содействовать успехам всех частей химии и распространять химические знания». Благодаря многочисленным открытиям отечественные ученые заняли видное место в мировом профессиональном сообществе. Этот фактор в сочетании с курсом на индустриализацию страны позволил уже в конце 20-х — начале 30-х гг. XX в. вывести научный потенциал на высокий уровень, позволяющий самостоятельно решать проблемы социально-экономического развития СССР. Анализируя ситуацию с развитием химии в европейских странах, Э. Крейн, главный редактор реферативного издания по химии “Chemical Abstracts” (СА) Американского химического общества, отмечал, что «раннее признание ценности науки при новом режиме в России и ее быстрое развитие при нем стали для многих неожиданностью. Очевидно, России суждено сыграть большую роль в химии в предстоящие годы» [Crane, 1944, р. 1481].

В самом начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года ведущие ученые-химики страны: академик-секретарь Отделения химических наук АН СССР А.Н. Бах, академик Н.Д. Зелинский, академик С.С. Наметкин, академик А.Н. Фрумкин, профессор С.И. Вольфкович и З.А. Роговин – обратились в Государственный комитет обороны СССР с предложением привлечь все силы ученых и инженеров из академических и отраслевых институтов к работам для нужд фронта. 10 июля 1943 года Постановлением ГКО был создан Научно-технический совет по координации научных исследований в области химии для нужд обороны страны.

В сентябре 1941 года на расширенном заседании Президиума Академии наук СССР, посвященном деятельности Отделения химических наук в условиях военного времени, академик АН СССР П.А. Ребиндер выступил с докладом о работах Коллоидо-электрохимического института. Он отметил, что в военное время еще больше возросло значение работ по защите металлов от коррозии, которые активно проводились в КЭИН.